本ページは、教育関係者の皆様を対象としています。

仙台が誇る伝統文化「仙台七夕まつり」。その歴史や一つ一つの飾りに込められた人々の想いは、未来を担う子供たちにとって、地域を学び、文化の継承を考えるための「生きた教材」となります。

仙台七夕まつり協賛会では、この素晴らしい伝統を子供たちの学びに繋げるための学習コンテンツやプログラムをご用意いたしました。総合的な学習の時間や探究学習、教育旅行などで、ぜひご活用ください。

【第1部】 授業で使える!仙台七夕まつり学習コンテンツ

本ページに記載の内容は、教育・伝統継承を目的とする場合に限り、授業や配布資料などでご自由にお使いいただけます。

1. 仙台七夕まつりって、どんなお祭り?

仙台七夕まつりは、毎年8月6日から8日の3日間、仙台市中心部が華やかな七夕飾りで彩られる、東北地方を代表する大規模なおまつりです。

全国的には7月7日が七夕とされていますが、仙台の七夕まつりは旧暦の七夕に合わせ、ひと月遅れの8月に開催されます。これは、本来の七夕が持つ夏の季節感を大切にするためです。

期間中は国内外から約200万人以上の来場者が訪れ、街全体が七夕一色に染まります。 市民が一体となって作り上げる地域に根ざしたおまつりとして、その歴史と文化を今も受け継いでいます。

2. 七夕ものがたり

むかし、中国の漢水のほとりに、織女(しょくじょ)という機織(はたおり)の上手な美女が住んでいました。この娘は王の父君の自慢の娘でした。

そうするうちに、娘が年頃にもなったので、父王は、この娘に農耕に熱心な牽牛(けんぎゅう)という青年が似合いと考え、婿に迎えてやりました。

ところが、それからというもの、織女はあれほど好き好んでいた技芸をおろそかにし、肝心の機織も怠けるようになりました。

父王が注意をしてみても一向に効き目がなく改めようとせず、ついに見るに見かねた父王が牽牛を織女から引き離し、漢水の対岸に追放してしまいました。

織女は毎日泣き続けるばかりで、それではあまりにも可哀想なので、年に一度、旧暦7月7日の夕だけ、逢いに来ることを許しました。

その日が来ると、牽牛は漢水を渡って織女に逢いにいきました。その時には、鵲(かささぎ)が群がり集まってきて、橋渡しをしたということです。

この地上のロマンスが、天空高く流れる天川(あまのがわ。銀河)のほとりの、琴座のべガ〔Vega。織女座〕と、鷲座のアルタイル〔Altair。牽牛座〕に移して考えられるようになりました。

中国では、二つの星が視覚的に最も接近する陰暦7月7日の夜、この二星を祀って、技芸の上達を願う乞巧奠(きっこうてん)という行事が行われるようになりました。

乞巧奠(きっこうてん)とは?

乞巧奠とは、現在の七夕行事の原型となった、古代中国から伝わったお祭りです。

一言でいうと「手芸や機織りなどの技芸が巧みになるように星に祈る(乞う)儀式(奠)」という意味があります。「きこうでん」とも呼ばれます。

織姫(織女星)が機織りの名手であったことから、主に女性が裁縫や機織りをはじめ、詩歌や書道といった様々な芸事の上達を願いました。

乞巧奠の主な特徴

・時期: 旧暦7月7日の夜

・目的: 裁縫や機織りをはじめ、詩歌、書道、音楽といった技芸の上達を願う。

・方法:

庭に祭壇(乞巧奠棚)を設け、季節の野菜や果物などをお供えする。

五色の糸を通した針や、楽器(琴など)を飾り、香を焚く。

当時は短冊ではなく、梶(かじ)の葉に和歌を書いて願い事をした。サトイモの葉にたまった夜露を天の川の雫と見立て、その水で墨をすって歌を書いたと言われています。

日本の七夕との関係

日本には奈良時代に宮中行事として伝わりました。それが、日本古来の信仰と融合して、現在の七夕行事へと発展していきます。

1.中国の「乞巧奠」 技芸の上達を星に願う行事。

2.日本の「棚機(たなばた)」 古来の日本には、お盆を迎えるにあたり、「棚機津女(たなばたつめ)」と呼ばれる巫女が、水辺の機屋(はたや)にこもって機を織り、神様にお供え物をして豊作を祈り、人々の穢れ(けがれ)を祓うという神事がありました。この「棚機(たなばた)」が、七夕の読み方の由来になったと言われています。

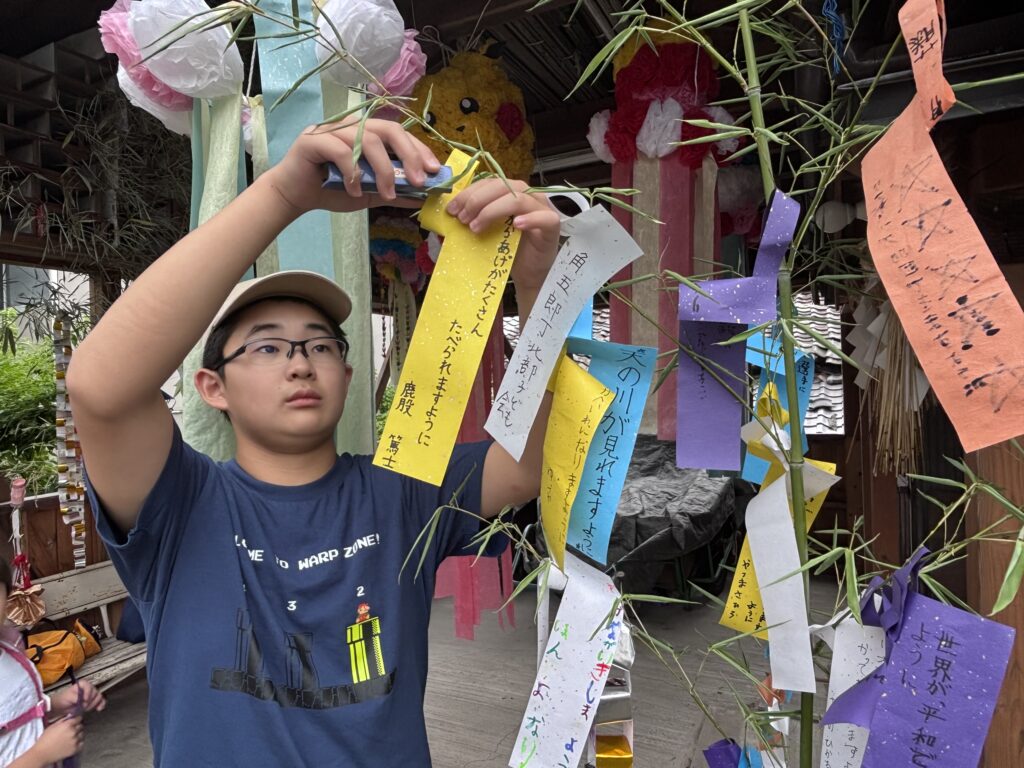

この二つが合わさり、さらに織姫と彦星の伝説が加わって、宮中行事から武家社会、そして江戸時代には庶民の間にも広まり、現在の「笹に短冊を飾って願い事をする」という日本の七夕行事の形が作られていきました。

つまり、乞巧奠は、日本の七夕のルーツにあたる、技芸の上達を願う雅やかなお祭りと言えます。

3. 困難を乗り越えて受け継がれる、仙台七夕の物語

■伊達政宗公と七夕のはじまり

約400年以上前、仙台藩初代藩主の伊達政宗公が、学問や技芸の上達、そして人々の豊かな暮らしを願う行事として七夕を勧めたと言われています。

仙台では、七夕の笹のついた竹は、その小枝を落とし、物干し竿に使用し、小枝は七夕飾りのついたまま7日朝、広瀬川に笹を流して水を浴び、洗い物をしました。この日を七日浴(なぬかび)とも七日盆ともいい、本来は「みそぎ」をして盆祭に入る準備をする日だったのです。

■七夕まつりの継承と降りかかる困難

こうして仙台でも盛んに行われるようになった七夕は、約250年間続いた江戸時代の間、民衆に広まっていきました。

しかし、このような七夕まつりも、明治維新(1868年)の変革とともに、全国的に衰微する一方で、特に明治6年(1874年)の新暦採用を境に年々行われなくなりました。第1次世界大戦(1914~1918年)後の不景気をむかえてからは、ますます寂しくなり、仙台でも、大正末期の七夕まつりを幕末当時のものと比較して「往時のそれに比較する時は到底及ぶところではない」と記しています(『仙台昔語電狸翁夜話』伊藤清次郎)。

■七夕まつりを心の支えに立ち上がった“仙台商人”たち

昭和2年、不景気を吹き飛ばそうと、商家の有志達が“仙台商人の心意気”とばかりに華やかな七夕飾りを復活させました(大町五丁目共同会で、会長の佐々木重兵衛氏を中心に、桜井常吉氏、三原庄太氏らが協力して町内一斉に七夕を飾りつけた)。久しぶりに見たその光景に仙台っ子達は喝采し、街は飾りを一目見ようとする人で溢れました。

翌昭和3年、東北産業博覧会の行事として、さらに仙台七夕を盛んにしようと仙台商工会議所と仙台協賛会との共同開催で「飾りつけコンクール」が催されました。参加したのは東一番丁、名掛丁、新伝馬町、大町通り、国分町、立町通りなど11町会で、8月6日夕方から一斉飾りつけをしました。仕掛け物、電飾と様々な趣向を凝らした七夕飾りで、街はお祭りムード一色。しばしば通行整理や交通制限が行われるほどの混雑ぶりでした。この年が、仙台七夕が復活した記念すべき年とされています。

■戦後復活した仙台七夕まつり

その後、再び勃発した戦争で七夕飾りは街から消えていき、戦況が激しくなった昭和18、19年には、ほとんど七夕が飾られることはありませんでしたが、終戦の翌昭和21年、一番町通りの焼け跡に52本の竹飾りが立てられました。当時の新聞では「10年ぶり”七夕祭り”涙の出るほど懐かしい」と報じられるほどでした。

翌昭和22年には、昭和天皇が巡幸され、沿道に5,000本の竹飾りが七色のアーチをつくりお迎えしました。その豪華さは天皇だけでなく、見る者全ての目を魅了しました。

今日の仙台七夕まつりは、竹飾りだけでなく、七夕飾り作成体験や、ステージイベントが楽しめる「仙台七夕・おまつり広場」も人気を集め、名実ともに日本一のスケールを誇る七夕まつりとして、毎年全国から訪れる観光客を楽しませてくれています。

4. 仙台七夕飾りの特徴

■圧倒的なスケールと豪華絢爛な笹飾り

仙台七夕まつりといえば豪華絢爛な笹飾り。まつり前の8月4日早朝、各商店街では長さ10メートル以上の巨大な竹を山から切り出し、飾りつけの準備を行います。

飾りは各個店の皆さんが数カ月前から手作りで準備し、和紙を一枚一枚丁寧に貼り合わせたり、細やかな切り絵を施したりと、高い技術と深い愛情が込められています。一本の価格は数十万~数百万円もするといわれています。吹流し5本1セットで飾るのが仙台七夕の習わしで、飾りの内容は当日まで企業秘密となっており、8月6日の朝8時頃から飾り付けが行われ、その豪華さを競い合います。

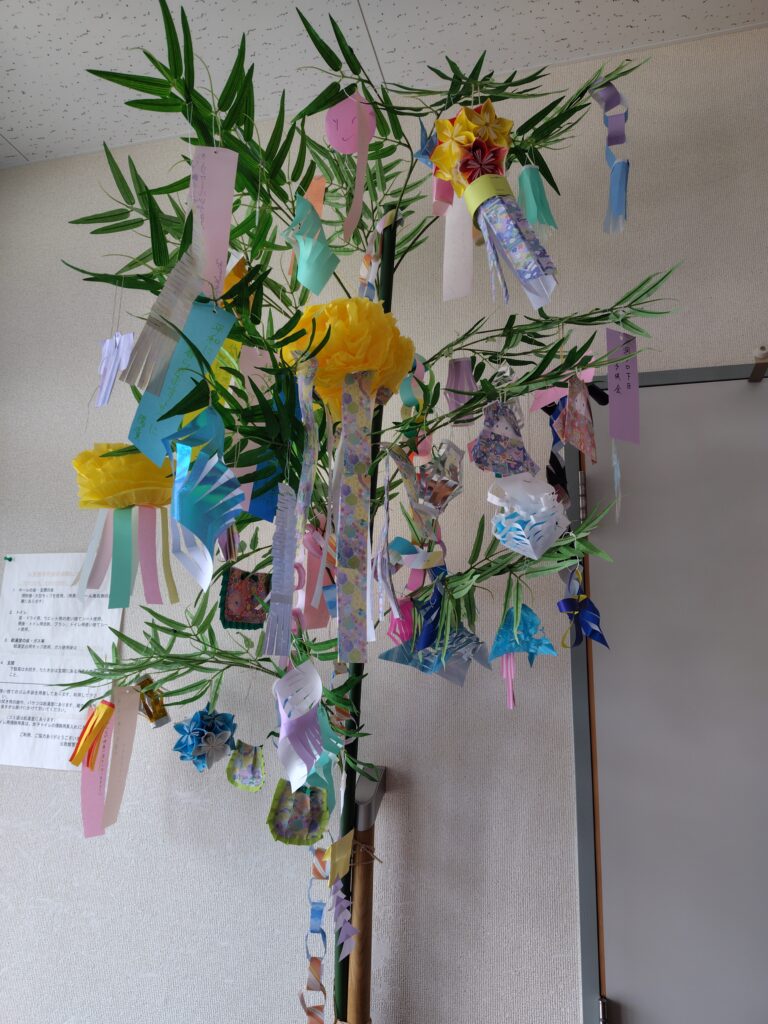

5. 探してみよう!願いが込められた「七つ飾り」

仙台七夕まつりに欠かせないのが、商売繁盛、無病息災など様々な願いを込めて飾られる、七つ飾りです。仙台七夕では、全ての飾りに七つ飾りが飾られています。どこに飾れているのか、探してみてくださいね。

短冊(たんざく)

学問や書道、手習いといった学芸の上達を願うもの。昔は、サトイモの葉に溜まった夜露で墨をすり、和歌などを記しました。

紙衣(かみごろも)

病気や災厄から身を守る厄除けの象徴であり、裁縫の上達も願います。

折鶴(おりづる)

家族の長寿延命を願うもので、昔は家族の最年長者の年齢の数だけ鶴を折って飾りました。

巾着(きんちゃく)

貯蓄、節約の心を育む願いが込められています。商売繁盛の象徴でもあります。

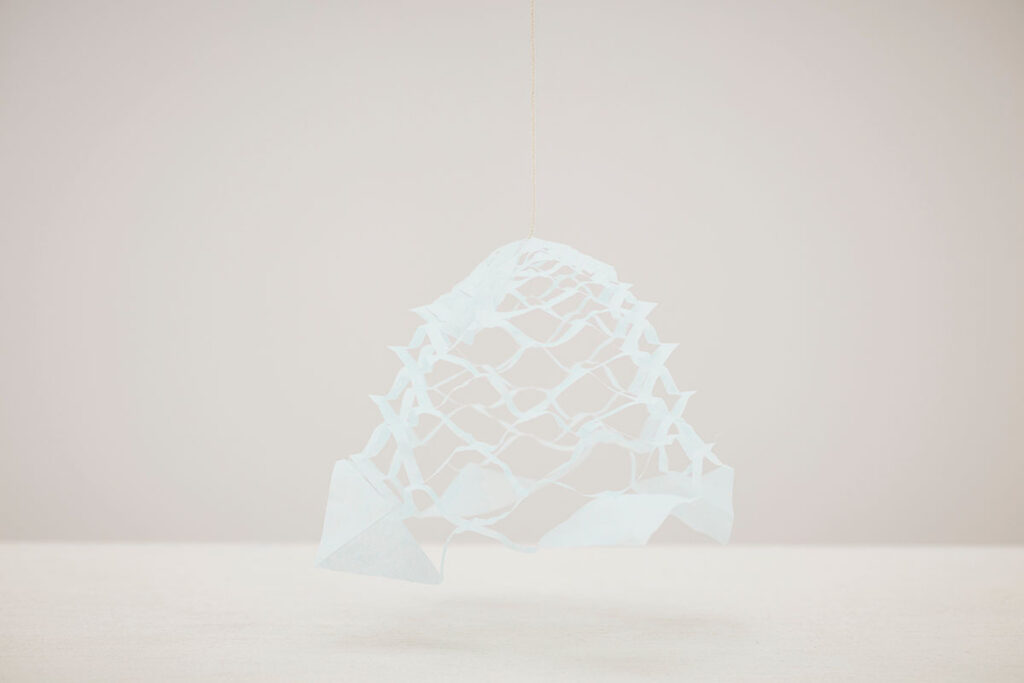

投網(とあみ)

大漁や豊作を願い、食糧の豊かさを祈る飾りです。

屑籠(くずかご)

七つ飾りを作る際に出る紙くずなどを入れる籠で、清潔さや倹約、そして物を大切にする心を育む飾りです。

吹き流し(ふきながし)

織姫が機織り(はたおり)に長けていたことに由来し、技芸の上達を願う飾りです。

6. もっと知りたい!七夕まめちしき

【まめちしき①】どうして仙台七夕まつりは8月に開催されるの?

今、皆さんがつかっている暦は明治6年以降採用された新暦というものです。しかし、それ以前の日本では旧暦という暦を用い、もともと、仙台七夕も旧暦行事として行われていました。仙台七夕まつりは、昭和3年の東北産業博覧会の開催を機に今の暦の8月6日から8日に開催されるようになりますが、これは民俗学上中暦という暦を用いてのもの(旧暦にちょうど1カ月を足した暦のこと)。もともと旧暦の行事を新暦で行うと季節感が合わなくなるものも出てきてしまうため、仙台七夕まつりは中暦と呼ばれる暦を用い、現在の8月6日から8日に開催されています。

【まめちしき②】飾りの主役「くす玉」は、ダリアの花がヒントだった?

今では仙台の七夕飾りの大きな目玉の1つともなっている「くす玉」を考案したのは、一番町の森天佑堂の主人、森権五郎さんという方でした。昭和21年ころのある日のこと、森さんは庭に咲く美しいダリアの花に目をとめました。そして思ったのです。「この花を七夕飾りに利用できないか…」と。さっそく、きれいな京花紙をかごに付けて二つ合わせ、丸くして飾ってみました。これが仙台のくす玉の始まりです。以来、その華やかさにひかれて、いつしか吹き流しとともに七夕の主流となりました。(※諸説あります)

【まめちしき③】商店街の片隅にある秘密の「穴」

七夕まつりの期間中、商店街のアーケードには、10メートルを超える巨大な笹竹が立ち並びます。この重い笹竹を支えるため、実は笹竹を立てるための専用の「穴」が隠されているのです。

7.仙台七夕まつりの楽しみ方 -飾りを見るポイント!–

商店街のアーケードを巡り、それぞれの店舗や団体が趣向を凝らした飾りをじっくり鑑賞してみてください。「七つ飾り」がどのように表現されているかを探すのも楽しみ方のひとつ。一つ一つ違う七夕飾りを見て、ぜひお気に入りの飾りを見つけてみてくださいね。

また、仙台七夕まつりは中心部商店街だけではありません!

周辺地域商店街では昔ながらの手作りの飾りを見ることができます。こちらもとても素敵なので、ぜひ足を運んでみてくださいね。

【第2部】 総合学習受け入れについて

仙台七夕まつり協賛会では仙台七夕まつりの歴史や伝統を広く普及・伝承するため、学校等の課外学習の申し込みに対し「仙台七夕まつり総合学習」として受け入れを行っています。

<総合学習受け入れ詳細>

・所要時間 60~120分(※応相談)

・受け入れ可能期間 通年(月~金 10:00~16:00)

・料金 無料

・カリキュラム

1.仙台の七夕まつりの歴史

2.仙台の七夕飾りの特徴

3.質疑応答

上記カリキュラムは一例です。また、講義形式だけでなく、飾りの作成体験等も可能です。

(実費負担。人数や時期によってはお断りする場合がございます)

<お問い合わせ>

下記メールアドレスに必要事項をご記入の上、メールでご連絡ください。

○必要事項

1.学校(期間)名

2.ご担当者名

3.ご連絡先電話番号・メールアドレス

4.ご希望日時

5.参加者数

○ご連絡先メールアドレス:keiei-all1@sendaicci.or.jp

2. 【地域活動に】子供会・町内会・ご家庭でのご活用について

地域や子供会、ご家庭での七夕飾り制作や、地域の歴史学習などにご活用いただけます。

仙台七夕まつりは、子供たちが郷土への愛着を深め、文化の担い手としての意識を育むための、まさに「生きた教材」です。 皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております。